PAR PASSION

Passer de la peinture au cinéma est une gageure, si tentante que d’innombrables cinéastes s’y sont risqués, avec des bonheurs divers. Godard a eu l’intelligence de comprendre que la citation brute, telle quelle, était rarement intéressante, et qu’il était bien plus fécond – même en s’inspirant de tableaux finis depuis longtemps et devenus célèbres – de se mettre dans la posture de celui qui fait le tableau, qui l’invente et le réalise. Le «tableau vivant» est un genre douteux, mais Godard le distord et le détourne, il reconstitue, il décompose et recompose, il ajoute ici, retranche là, décale et varie, bref se met dans la peau d’un peintre second qui doublerait le premier.

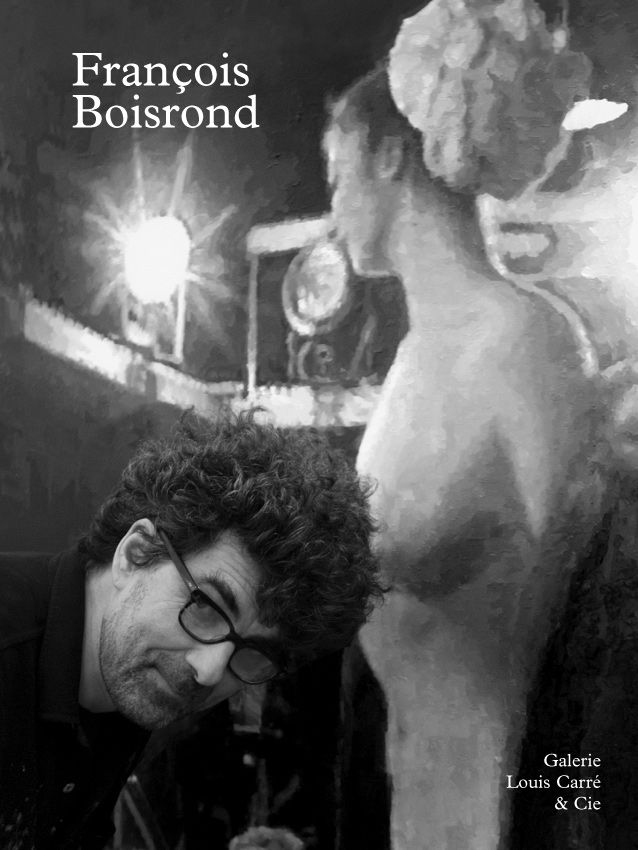

Passer du cinéma à la peinture est une gageure encore plus improbable. Si le cinéaste peut à la rigueur mimer quelque chose du geste du peintre, le peintre ne peut avoir affaire qu’au film terminé, ou alors à cet ensemble de mythes superficiels qu’on appelle «le cinéma». François Boisrond a parfaitement reconnu ces apories, et sait qu’il n’y a pas de demi-mesure possible : pour faire, à partir d’un film, quelque chose qui soit vraiment de la peinture, il faut littéralement opérer une transmutation – et pour commencer, renoncer à traduire quoi que ce soit de la durée, laquelle appartient exclusivement au film. Chercher autre chose : le geste, la figure, la lumière, la chair, la chair surtout. Je reviens aux études de la jeune femme en train de s’asseoir : ce sont des prélèvements dans un

mouvement simple, qui dure peu ; chacun de ces prélèvements fige un instant de ce geste banal qui consiste à poser les fesses sur un support en gardant le dos droit. Mais dans la brève durée de ce geste, tout bouge incessamment, cela change de forme sans arrêt ; les études de Boisrond sur le dos de cette femme, qui depuis est devenue la sienne, regardent avec passion le jeu du corps, ses reliefs, sa texture, sa couleur, et pour mieux le regarder, l’arrêtent.

L’expérience normale d’un film consiste à le voir projeté sur un écran blanc en étant assis dans le noir. Mais de cette expérience-là, que peut faire le peintre ? La transposer, en fixer le souvenir évanescent, peindre des souvenirs de spectateur de cinéma, comme le fit Monory – mais jamais accéder au film lui-même, aux gestes précis qu’il a fallu au cinéaste pour figurer par exemple un corps nu qui s’assied.

Ce sont ces gestes que justement François Boisrond veut retrouver, et pour cela il a eu la simple et extraordinairement féconde intuition qu’il devait recourir à un intermédiaire (un «médium») : la reproduction du film sur DVD. La reproduction numérique d’un film, avec tous ses inconvénients (la fameuse «froideur» souvent reprochée au numérique par les thuriféraires de la pellicule), offre l’énorme avantage d’être traitable. On peut arrêter sur n’importe laquelle des vingt-quatre images (devenues vingt-cinq) de n’importe quelle seconde ; on peut, sur l’écran d’un ordinateur devenu table d’expérimentation, analyser plastiquement cette image arrêtée, y découvrir le jeu des couleurs, des valeurs, défaire l’image automatiquement analogique, y définir des strates, des champs, des teintes, des saturations : bref, la ramener lentement vers un état visuel autre, qui en fasse un objet propice à l’action du peintre.

Il y a dans cette série de peintures, et plus clairement que tout dans les études du modèle au dos nu, une réflexion que son caractère apparemment bricolé n’empêche pas d’être profonde. La représentation occidentale n’a jamais eu d’autre véritable objet que le corps humain, c’est un théorème esthétique et presque métaphysique (un paysage, c’est la phusis contrainte à mimer un corps) ; quant au cinéma, s’il se prend au sérieux en tant qu’art visuel, il doit se reconnaître héritier de ces siècles d’expérimentation sur la représentation des gestes et la figuration des chairs, en peinture puis en photographie (voire en chronophotographie). Ce que fait Boisrond, c’est remonter, d’un film de cinéma, à cette stratigraphie culturelle : retrouver, sous le lisse apparent d’une simple image de film captant une ou deux secondes d’un modèle nu qui s’assied, la magie de toute décomposition de mouvement, et le mystère de la couleur photographique. Arrêtée, figée, décomposée en ses instants constitutifs, et aussi, analysée en ses composantes chromatiques et lumineuses, l’image est prête à redevenir peinture.

Jacques Aumont

Le dernier coup de pinceau (extrait), préface du catalogue publié à l’occasion de l’exposition.